- News

SIDE-B 「吉田直嗣」

消そうとしても、消えないもの。

SIDE-Bは、BIOTOPにまつわる作家/デザイナーの作品の背景と生活に迫るエディトリアル。

第一回に登場するのは、陶芸家・吉田直嗣。BIOTOP・ディレクターの迫村とともに、吉田の自邸兼アトリエへ訪れた。

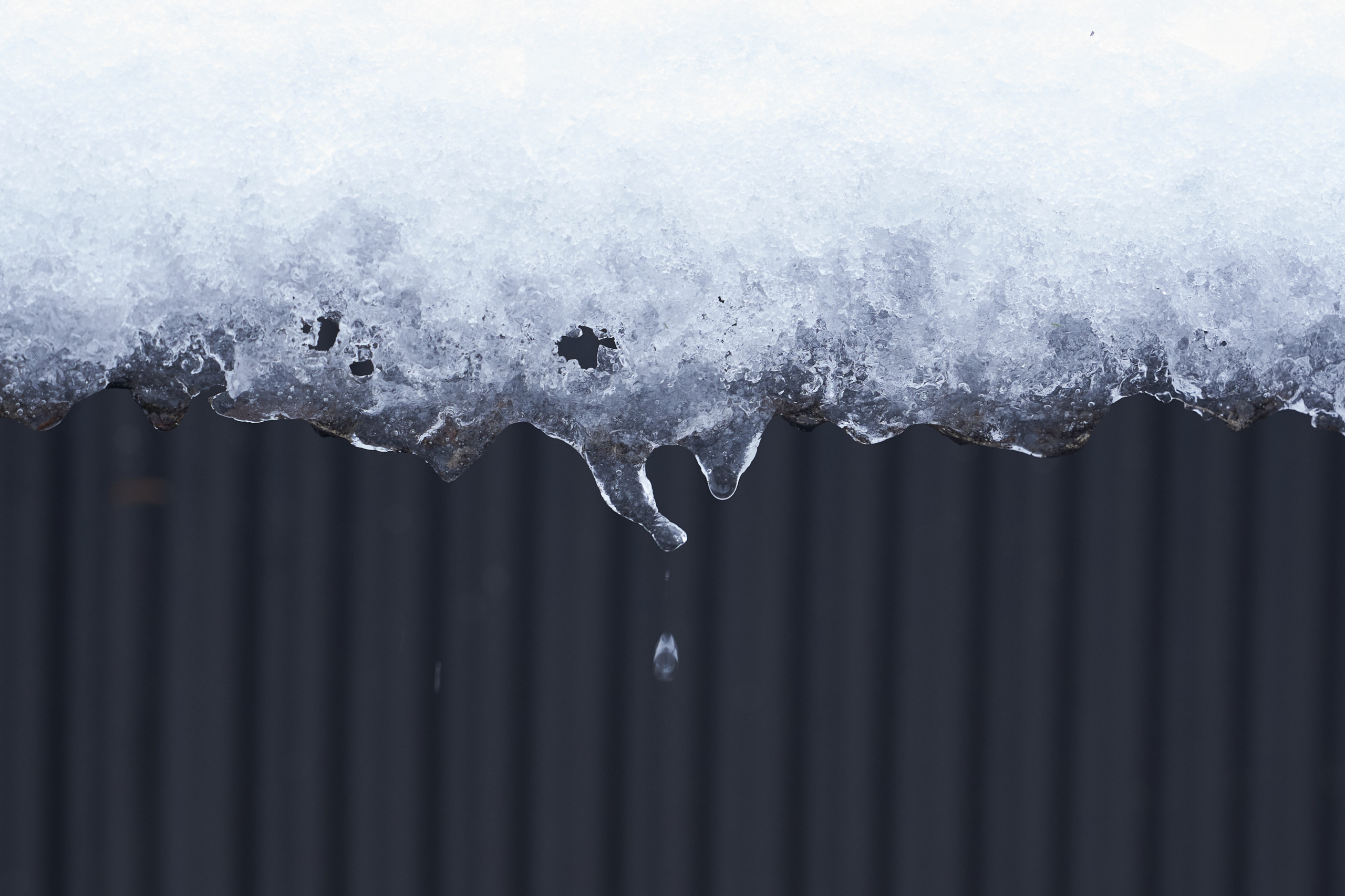

御殿場インターチェンジを下りて二十分ほど県道を走る。二月初旬、車窓の景色は雪に覆われ、都心から離れてゆくことを感じさせる。真っ白い風景に並ぶ針葉樹がどこか寂しげで、美しい。吉田の自邸兼アトリエは、富士吉田の別荘地帯に位置する。

「この場所は寒いし、落葉樹が多くて、冬にはちゃんと葉が落ちる。そのほうが季節を感じられて好きなんですよね。生花や観葉植物を飾るのが得意ではなくて、できるなら自生しているものを眺めていたい。うまく言えないんですけど、僕の思う自然さとは、そういうものなんです。」

自然さ。それは吉田直嗣の価値観の根幹にあるものだ。そこには彼ならではの明確な基準があり、その美意識は生活の細部に通底している。

自邸とアトリエが一つになった建物に、隣接する小屋には陶芸窯。リビングの大きな窓からは景色が広く望める。設計は、富士吉田の近くに住む建築家に依頼したという。

「山なので小屋っぽい簡素な建物のイメージがありました。感覚を共有しながら、わがままを聞いてくれる方を探しました。建築家の知人もいますが、関係性がある人だと遠慮してしまう気がして。最初から明確に”こういう家が作りたい”と相談をして、細かいところまで意見を交わしながら作りました。」

.

ランプシェードは自身の陶芸作品。電気系統のスイッチボックスは自作。外壁の素材も自ら選んだ。外観は無骨で、余計なものがない。建物だけではなく、家の中で使用するもの一つ一つが美しく、どこかそっけない。

「毎朝コーヒーを淹れるのですが、このドリッパーに合うフレームと、注ぎ口からお湯が垂れないようにするための金属のパーツを自作しました。便利だからオフィシャルで出せばいいのにって思ってます。基本的に、作るという行為自体が好きなんですよね。」

吉田が陶芸を始めた理由は、自分で使いたい器が見当たらなかったからだという。その言葉を裏付ける通り、自宅で使うのは原則的に自分の器のみ。棚に並ぶ大小さまざまな器を眺めると、金継ぎされているものが多いことに気づく。

「カケや傷があるものを自分用にしています。僕の器は縁が薄いので、かけることも少なくない。金継ぎして使用することをおすすめしています。自分で継ぐと楽しいし、安価ですよ。極端なことを言えば、外食の時も自分の器を使いたいんです。他の作家の方と比べてどうということではなく、自分が使いたいと思うものを作っているというのは、陶芸を始めた頃からずっと変わっていないので。あと、自分以外の方の作品を見ていると、どのような意図で、どんな手つきで作っているのか、リアルにイメージしてしまう。手の痕跡を感じると、こうしたかったんだなあ、みたいな、頭の中に制作過程が思い浮かんで、気になっちゃって…(笑)。」

.

そんな吉田が大切に所有している三つの焼き物を見せてもらった。一つはラオスのクメール焼き。一つは常滑の山茶碗。一つは、ペルシャの1800年前のガラスの器だ。

「クメール焼きは、西荻の骨董屋さんがお店を閉めるということで譲っていただきました。何百年か前の作品だと思います。当時、白い磁器は中国の特産品で、それを真似して作られたもの。常滑の山茶碗もかなり古いものですね。雑器と呼ばれる大量生産品で、ろくろを引いて乾かしながらどんどん積んでいくから、形が歪んでいる。ペルシャのガラスの器が最も古く、ガラスの質感がそのまま残った完品は、正倉院に収蔵されています。ガラスが数百年ものあいだ砂に触れ続けることで、化学反応が起きて、こういう表面になるんですよ。どれも手の収まりが良くて、”美しさをこう見せたい”という意図がない。そこが好きなんです。これは、今作ろうとしても絶対にできません。製法や材質はもちろん、こういう環境、生活のなかで生まれるものは、今を生きる私たちには真似ることができないんです。」

.

「自分は器というものがそもそもきれいだと思うんです。用の美や、民藝運動とは異なります。市井の人々の暮らしに、高名な人物が価値を見出すというような構図には違和感がある。皿は皿。カップはカップ。この形は、昔から長い間残って、当たり前に使われてきたもの。それが美しいということなのかなと思っています。」

吉田は一貫して、狙いや意図、文脈やカテゴリーから距離を取りながら、自分の感覚や環境への反応を素早く適切に捉えていく。彼はそれを、”自然さ”や”収まりがいい”という言葉で表現する。彼の考えを知ってから作品を見ると、その形や佇まいの形容できない美しさこそが本質なのだと感じる。

「ろくろを引いている時が一番楽しくて、焼きや釉薬にはあんまり興味がないんです。大事にしないわけではないのですが。まず塊から形を作っていきます。頭の中にイメージがあって、このくらいかな、という分量を手に取って、形を作っていきます」

わずかなゆがみのある器が、数十秒で形になった。そのなめらかな過程を眺めていると、”本来そうあるべきものがそこに現れた”というような感覚になる。

「一周半ヘラを当てると、こういう歪みになります。頭の中で、こういう形にしたいから一周半にするぞ、と計算して考えるのではなく、実際に手でやってみて、今振り返って説明している感覚ですね。この形は一周半だ、って決めて作ると、それがそのまま書いてあるようなものができる。それは僕がやりたいことではないんです。僕は僕が作りたい形を作って、それを気に入ってくれた人がいて、買ってくれたら食べていける。そういう単純なことなんですよね。」

吉田の言う”自然さ”とは、意図や狙いを削ぎ落とした先にある。かといって、ストイックに純度高く突き詰めてゆくようなスタンスとも、少し異なる。彼がろくろに向き合う姿を見つめながら、自ずと言葉が少なくなる私たちを見て、吉田は楽しそうに言う。

「僕はろくろを引きながらラジオを聴いたり、喋ったりもするんですけど、見学に来てくれた方はみんな緊張感を持ってくれるんですよね(笑)。ぜんぜん、そういうものじゃないんですけどね。

自分は無責任だから、これは守りたいっていうところ以外はなるべく手放したい。この仕事を始めた頃は全然お金がなかったので、焼き物で食べていけたらそれで幸せだなと思います。ストレスフリーですよ。」

.

コーヒーを飲んでいた時と何ら変わらない雰囲気でろくろを引き続けながら、吉田は話す。

「普通ってよく言いますけど、僕にとっては、この世界がこうであったらいい、みたいな願望だと思うんです。それは人によって形が違う。僕は僕にとっての普通が作れたらいい。例えば古いそばちょこがあって、プロの陶芸家が何人も集まってそれに似せようと作っても、少しずつ違いが出る。その違いこそが個性だと思うんですよね。やってやろうっていう意図や狙いではなく、その人が元々持っているもの。体感としての個性。消せない部分に、僕はたぶん興味があるんです。」

流れる水や、寒々しく葉を落とす木々。山に調和する建築。必然的な佇まいを持った器。言葉で表しきれないその”きれいさ”の背景には、吉田直嗣が長い時間をかけて手に入れた技術と、積み重ねてきた知識や思想がある。消えない個性は、きっと自身と対峙した先で見つかるもの。そしてそれを選ぶときに問われるのが、受け手である私たちの中にある”普通”の基準なのだろう。

.

<PROFILE|吉田直嗣>

東京造形大学卒業後、陶芸家黒田泰蔵氏に師事。

2003年富士山麓にて独立。白と黒の器を中心に制作している。

.

<EVENT INFORMATION>

吉田直嗣 Exhibition at BIOTOP TOKYO

2024.2.17 Sat. – 2.25 Sun.

今回の個展では、新作を含めたカップや平皿、壺や花器など、豊富にご用意いたしました。2/17(土)には吉田直嗣氏に在廊いただき、話せる機会を設けさせていただきました。

<BIOTOP TOKYO>

4-6-44 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0071

Tel:03-3444-2421

Open:11:00~20:00

.

TEXT:TAIYO NAGASHIMA

PHOTO:RYUHEI KOMURA